さっきの「旅の計画」の続きを書こうと思う。

JTBのサイトを見ているうちに、ちょっと函館旅行方向性を一部変更しようと考えている。①やっぱ3泊しようかな?ということと、②函館山夜景を外すこと、③歴史的建造物を中心に散策すること。

①について、なんとなく景観にこだわらないなら函館国際ホテルでなくてもいいような気がしてきた。それよりもう少し価格を下げてもう一拍くらいしようかな。

②について、これは行ってみないことには何とも言えないのだが、一ヶ月前くらいの情報によると、函館山の夜はだいぶ混み合っているらしいのだ。原因は「コナン君効果」である。映画「名探偵コナン」の舞台は函館。その影響がまだ続いているかもしれん。ロープウェイに乗れないかも。

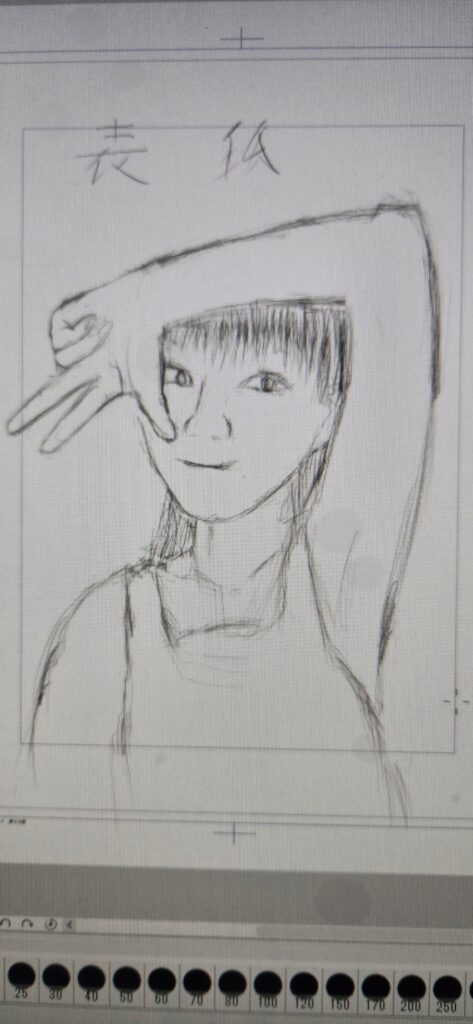

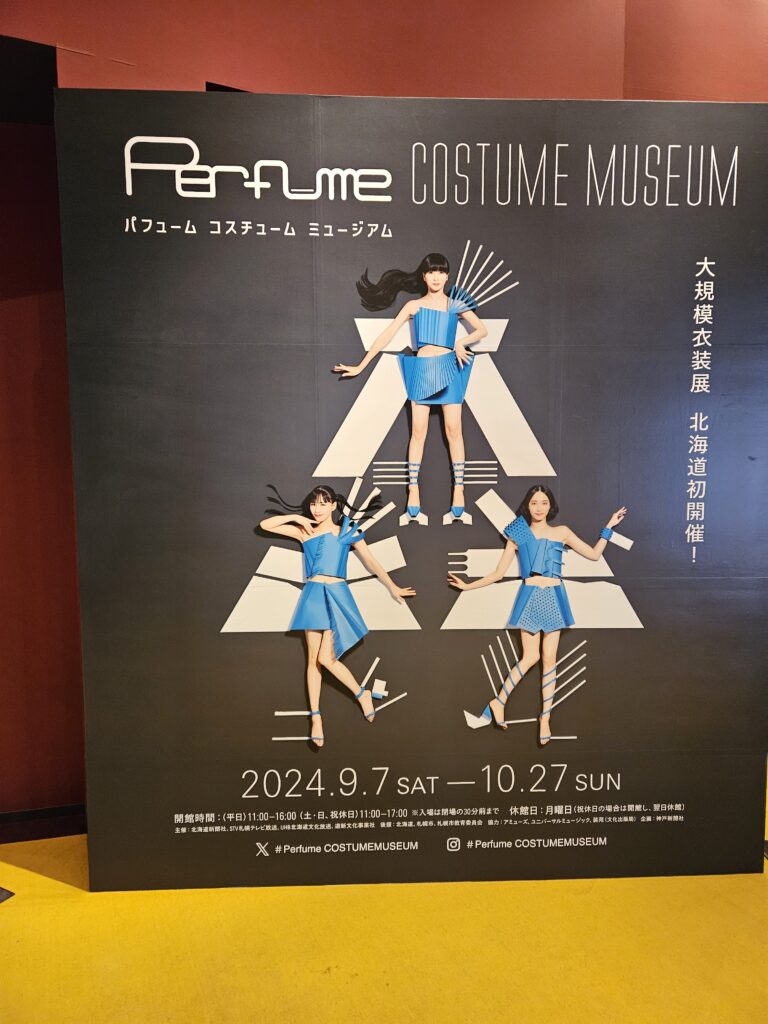

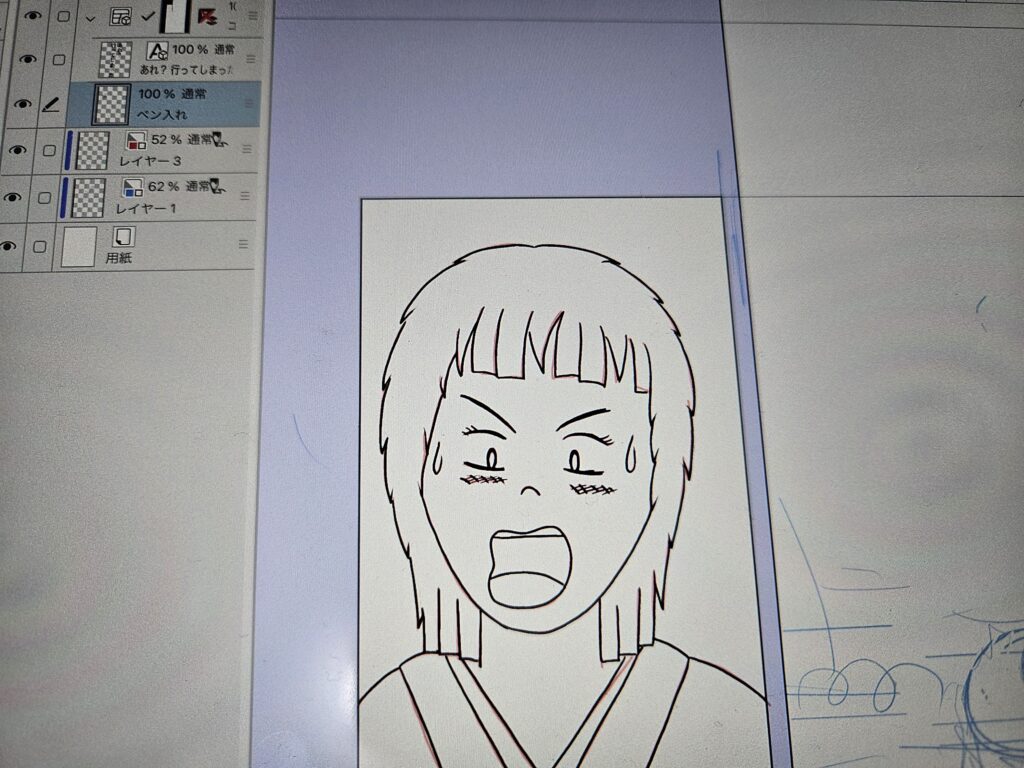

③について、忘れていたが函館旅の目的は観光というのもあるのだけど、漫画の取材旅でもあるのだ。もちろん図書館などで資料をあさるという手もあるのだが、建物に関しては見る角度もあるので、できれば実物を取材できればと思っている。

そう考えると、五稜郭方面には江戸末期の建物があり、元町方面には西洋風の建物が多いということか、、、漫画で函館を描く時にどのような背景にしようか迷うところである。