今日はタイトル通り「制作の序盤・中盤・終盤」の話を書こうと思う。

皆さんは制作をするにあたり、どのような進め方をしていますか?

ここ最近、YouTubeで「MacとWindowsの違い」に関する動画を観ていたら、このような動画を上げている方がいました。

VIDEO

その中で、この方は制作に使用するデバイスを序盤と終盤に分けていたので、僕も少し頭の中を整理してみようと思いました。

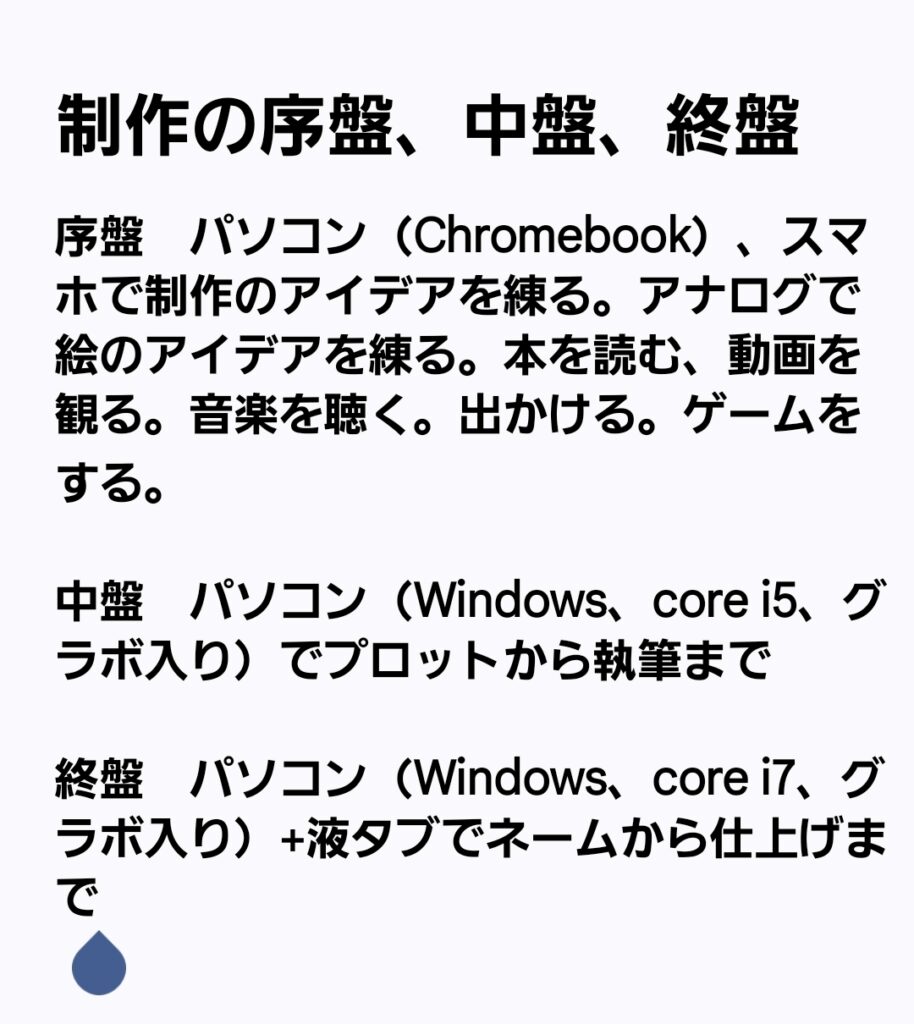

それがこれ、

こうして観てみると、自分の制作の序盤は、何だか「日常」みたいである。

もう少し細かい説明をしてみる。

・中盤のパソコンは元々は制作の終盤に使用していたのだが、漫画のページ数やレイヤーが多くなるにつれて、液タブでの描画中に遅延が起こるようになった。なのでスペックの高いパソコンを新たに導入した。

・終盤のパソコンは漫画制作以外のことはしておらず、液タブを使用しないときには、ほとんど電源すら入れない。

・Windowsパソコンは中盤、終盤ともにゲーミングパソコンである。元々コロナ禍でゲームをする目的で買ったのだが、いつの間にか漫画を描くようになった。制作のみならMacでもいいのでは?と思い、ここ最近Macについて調べていたのだが、制作途中で3DCGを使いパースの確認とかもする時があるので、結局グラボ(グラフィックボード)が入っているWindowsパソコンのままで良いと思った。

・序盤のChromebookであるが、別にiPadでもいいような感覚もある。

しかしChromebookの場合、Flipタイプの回転式の2in1で、タッチパネルがついて、ペンも使えて、全然安いので特に違和感なく使えている。

ただChromebookの場合、スペックを確認して買わないと、メチャクチャ遅い端末を買ってしまう恐れがあるので注意が必要。Windowsでもそういうことがあると思う。そこを考えるのが面倒な場合は、MacやiPadを購入した方が楽だと思う。

・スマホはGalaxyS23である。元々GalaxyS10を持っていたのだが、バッテリーがもたなくなってきたので最近購入した。Galaxyには折りたたみタイプやペン付きのものもあるので色々迷ったのだが、どれもみな同じようなCPUを使用しているみたいで、ハードのデザインが違うものだと思った。となった場合、自分は耐久性とコストパフォーマンスで。シンプルなタイプを選ぶことにした。

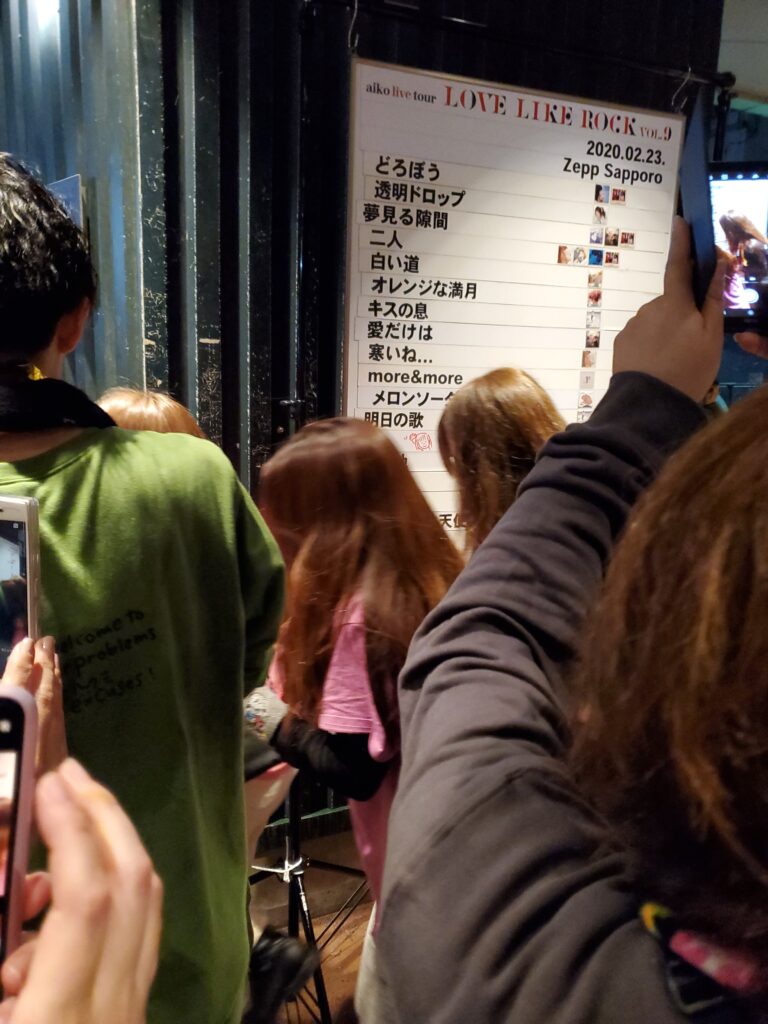

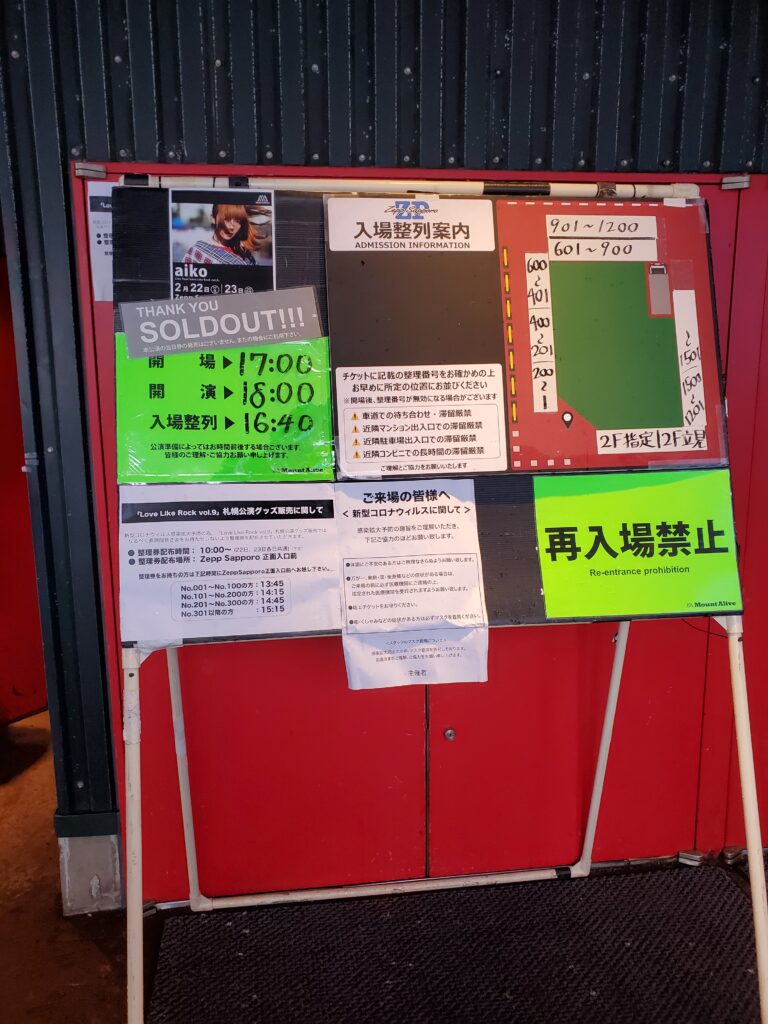

・制作のアイデアはやはり、普段どのようなものを観たり、聴いたり、読んだり、体験したりで決まるような部分もあるのかもしれない。

と、まぁ、こんな感じなのだが、皆さんはどんな感じですか?

ちなみに、このブログはほとんどChromebookで書いている。