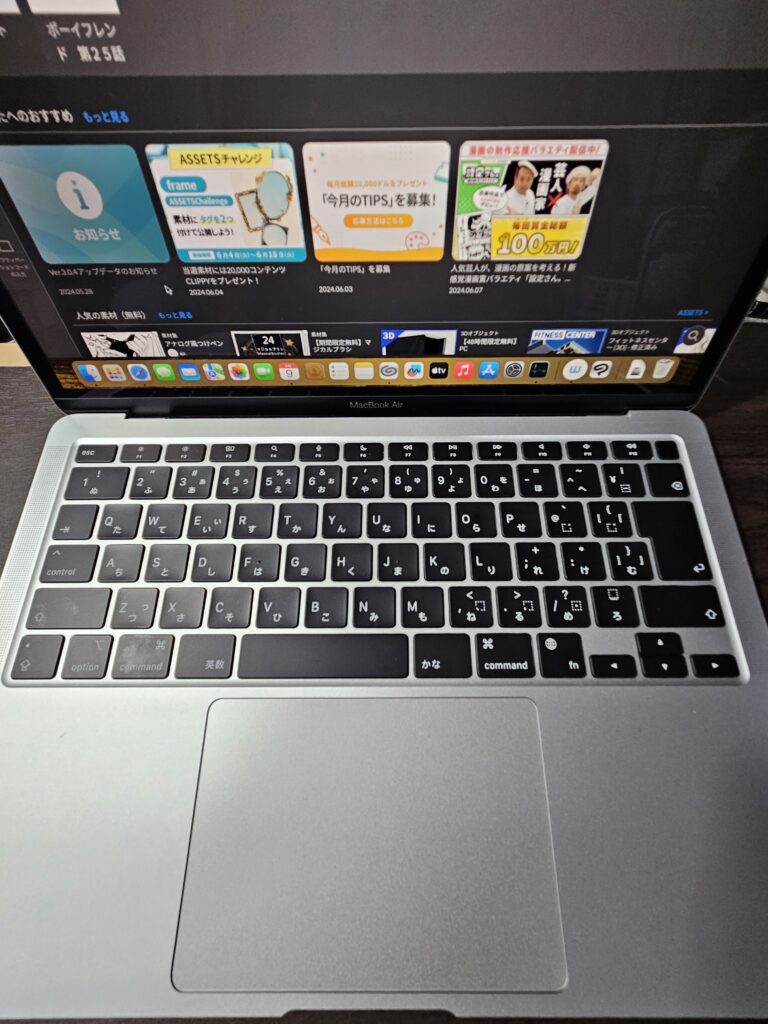

今さらながら、M1のMacbookAirを買った。

もちろん中古である。

買った理由は、別に特にないのだが、何となく以前からMacbookのMシリーズが気になっていたからである。

最初はケーズデンキで展示品が安く販売されていたので、それを買うつもりだったのだが、初期化に夕方までかかると言われたので、そこまでして欲しいものでもなかったので諦めた。

とはいえ、何となく気になったので、中古で探してみたらRAM16ギガのM1 MacbookAirがあったので、すぐお店に行って買ってきた。傷などもなく良いものを手に入れたと思う。

僕は他のアップル製品は全く持ってなく(以前は持っていたのだが)、特に必要性もなかったのだが、M1 MacbookAirは13〜14インチクラスのマシンの中では、ハードの質も良く、コスパも高いものだと思っていた。ポートが少ないのはアレだが、ディスプレイは良い。ただ、やはり必要ではないので買わなかったのである。

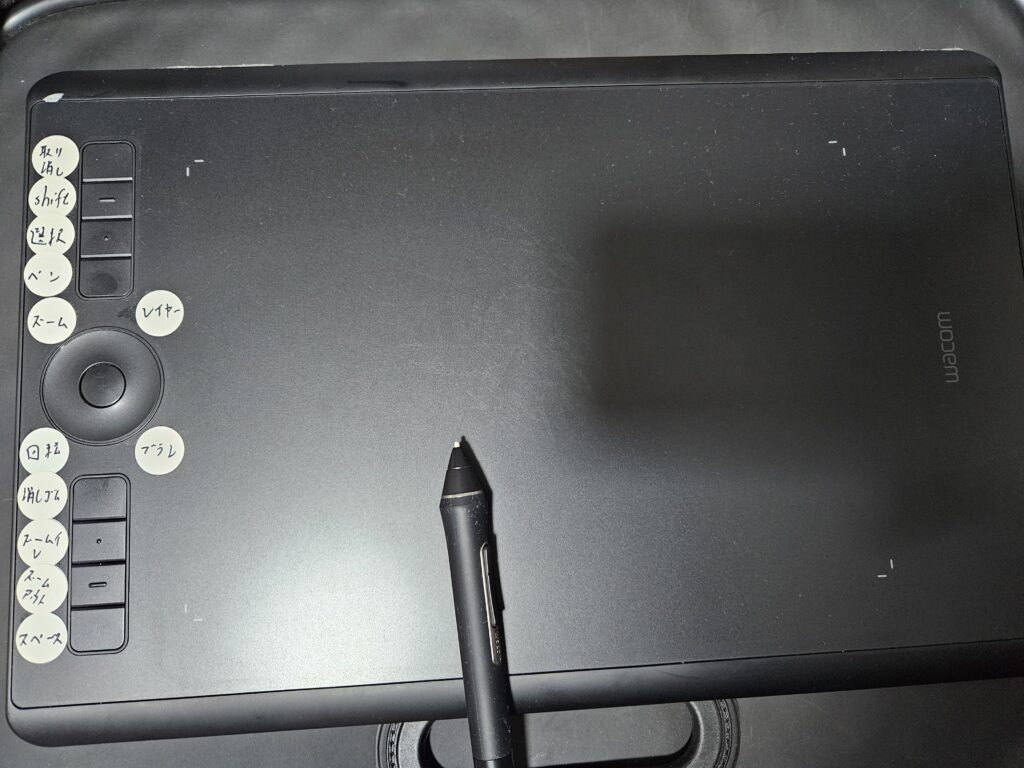

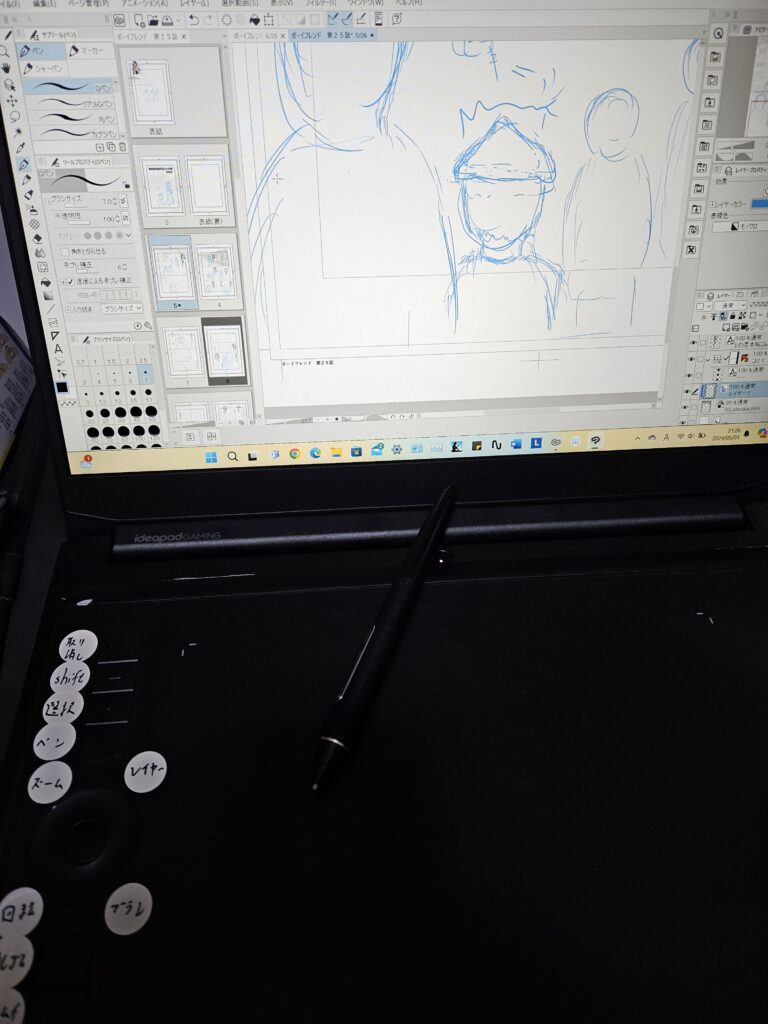

まぁ、時が経ち、たとえMacであろうが、ノートパソコンはディスカウントされるものである。ここ数年漫画制作のためにいくつかパソコンを購入したのだが、定価で買ったことはない。今メインで漫画を描いているノートパソコンも展示品を10万円オフで買った。

そんな話はどうでもいいのだが、M1 MacbookAirを試すなら今がお得な時期だな。と思った。だから何だっていうことでもないのだが、「数年の好奇心」をそろそろ満たしてやろうと思ったのである。だからM1なのである、もはや最近の性能の良し悪しの問題ではないのである。

今日買ったばかりなので、色々試さないと分からないが、まぁ動作は「普通」だと思った。RAM16ギガなのでメモリ容量に困ることはあるまい(現状では)。そうだなぁ、やっぱディスプレイが高色域で解像度が高いのは良い。写真やカラーイラストの色味の確認に使えそう。高色域モニターの代わりにMacbookで色の確認をしてもいいと思う。