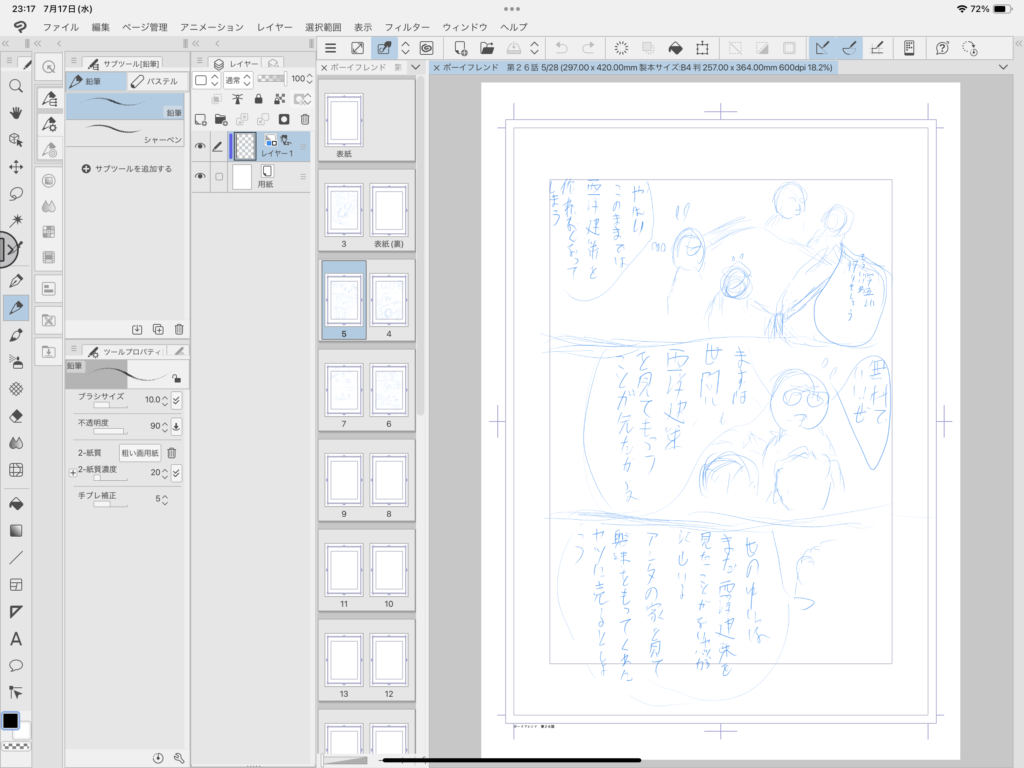

ここ最近、外出用デバイスとしてMacbook AirとiPad Air 13インチを導入した。今現在の運用方法は、平日はほとんどiPad Airを持ち運び漫画のネームを描いている。Macbook Airは週末に外でブログを書く時のみ持ち歩いている。

これらはWiFi仕様なので、外部からの電波が必要だ。

まず、Macbook AirとiPad Airを導入する前の電波状況から説明する。

電波1 メインスマホ(ahamo)

電波2 サブスマホ(povo)

スマホ二台持ちである。古いスマホにpovoを入れている。スマホをよく忘れてしまうので、「デバイスを探す」機能を使いたかったので、そうしていた。

そこにMacbook Airが入ってきたので、当然このような使い方をする。

電波1 メインスマホ(ahamo)→テザリング→Macbook Air

電波2 サブスマホ(povo)

これはこれでいいと思う。だがここに新たにiPad Airを導入して

電波1 メインスマホ(ahamo)→テザリング→iPad Air

電波2 サブスマホ(povo)

としてみたのだが、どうもしっくりこなかった。

その理由について、あれやこれやと考えてみたのだが、おそらくiPad Airを使う時間は Macbook Airを使う時間と比べて少ない時間、つまりほとんど隙間時間なのである。その中でその都度スマホを取り出してテザリングの入り切りをするのが億劫なのである。

そこで今はこのような形の運用の仕方をチャレンジしている。

電波1 メインスマホ(ahamo)

電波2 モバイルWiFiルーター(povo)→iPad Air

モバイルWiFiルーターは元々持っていてpovoを使えることも分かっていた。こうすればWiFiルーターのスイッチを押せば勝手にiPad Airに繋がるし、使用後は勝手に切れる。外出中忘れ物が心配であれば、WiFiルーターの通信を「常時接続」させておけば「デバイスを探す」機能は使える。WiFiルーターの常時接続はバッテリー容量を食ってしまうので、時間がかかる外出の時はモバイルバッテリーなどを繋げておいた方が良いと思う。

この使い方は非常にやりやすかった、モバイルWiFiルーターなど別にテザリングがあるから、今の時代別にいらないと思っていたのだが、モバイルWiFiルーターは隙間時間の使用用途にはピッタリである。

ただここで一つ問題に気づいた、それはモバイルWiFiルーター(povo)とスマホテザリングのギガあたりの料金(一ヶ月)である。全て調べた訳ではないが、おそらくスマホテザリングを使った方が安く上がる。そうなると扱うデーターサイズが大きい写真データなどにはモバイルWiFiルーターは不向きである。

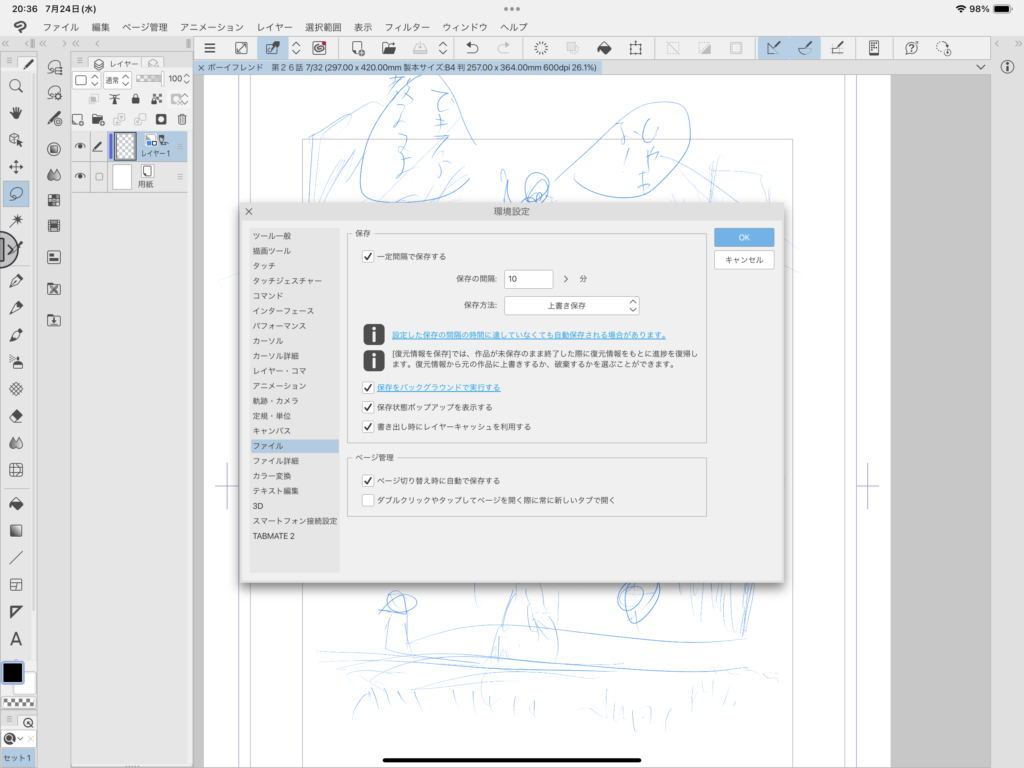

しかし、iPad Airでは漫画データのやり取りとブラウザくらいの使用用途なので、それほど大量のデータは扱わない。

そこで導き出した答えがこれだ、

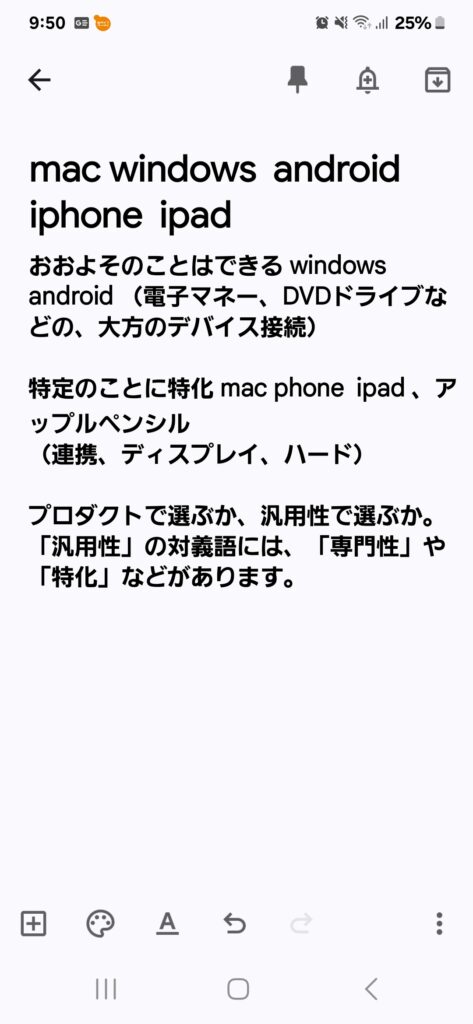

電波1 メインスマホ(ahamo)→テザリング→Macbook Air ※長時間使用、大容量データ

電波2 モバイルWiFiルーター(povo)→iPad Air ※短時間使用、小容量データ

一見すると、多くの人は使い方が逆のように思えるかもしれない。通常は長時間使用、大容量データの場合はモバイルWiFiルーターを使用した方が、スマホのバッテリーも減らないし、通信速度の面で有利なのである。だがそれはモバイルバッテリーというものがあるし、通信速度はモバイルWiFiルーターをパソコン本体にUSB接続しない限りは大して変わらない。「使用時間と電波コスト」を考えると、この組み合わせがベストではないかと思う。※補足 楽天モバイルという手もあるかもしれないが、電波品質がpovo、ahamoの方が良いことと、使わない時期にpovoのように0円運用できないということがあるため、楽天モバイルは使わない。

「電波2 サブスマホ(povo)」という体制でしばらく使用してきた。特に問題はなかったのだが、あえて問題を上げてみると、

1,意外とサブスマホの出番がない(そうそう毎回メインスマホを忘れない)

2,旧スマホを使用していたので、バッテリーの持ちが悪い。

3,基地局と常時接続(普通の使い方)なので、結局電波の垂れ流しになってしまう、せっかく購入した電波が無駄になってしまうことが多い、その都度スマホの電源をオフにしてしまうと、サブスマホが紛失した時に探せなくなる。情報が入っているので困る。

といったところである。